Die Geschichte der heutigen Demokratischen Republik Kongo vor der Kolonialisierung ist geprägt von hochentwickelten politischen Strukturen wie dem Kongo-, dem Luba- und dem Lunda-Reich. Diese Ära endete im späten 19. Jahrhundert, als Henry Morton Stanley das Kongobecken erschloss und die europäischen Mächte auf der Berliner Konferenz (1884–1885) die Aufteilung Afrikas beschlossen. In der Folge wurde das Gebiet nicht sofort zur staatlichen Kolonie, sondern als „Kongo-Freistaat“ zum privaten Eigentum des belgischen Königs Leopold II., was zu einer Phase systematischer Ausbeutung führte, bevor das Gebiet 1908 offiziell zu Belgisch-Kongo wurde.

Vorkoloniale Königreiche und Stammesfürstentümer

Vor der europäischen Kolonisierung war das Gebiet der heutigen „Demokratischen Republik Kongo“ keineswegs unorganisiertes Land. Es bestand aus einem komplexen Geflecht verschiedener Königreiche und einflussreicher Stammesfürstentümer.

Die Gesellschaft war geprägt durch feste Stammesstrukturen, lokale Traditionen und weitverzweigte Handelsnetze. Wirtschaftliche Aktivitäten und politische Machtverteilung variierten stark je nach Region.

Die wichtigsten Machtzentren im Überblick

Am bekanntesten ist bis heute das Kongo-Königreich, das dem Fluss und den beiden heutigen Staaten seinen Namen gab. Doch auch im Landesinneren existierten mächtige Strukturen:

| Reich / Struktur | Region / Bedeutung | Historische Notiz |

| Kongo-Königreich | Mündungsgebiet des Kongo-Flusses | Namensgeber für den Fluss und die Region; bekannteste politische Struktur. |

| Luba- & Lunda-Reich | Süden / Südosten (Katanga/Kasai) | Kontrollierten weite Teile des Handels im Landesinneren; starker politischer Einfluss. |

| Kuba-Königreich | Zentral-Kongo (Kasai) | Bekannt für komplexe Kunst, Diplomatie und politische Organisation. |

| Königreich von M’Siri | Südosten (Katanga) | Entstand im 19. Jahrhundert primär durch Handel (Kupfer, Elfenbein). |

| Stammesfürstentümer | Landesweit verteilt | Z. B. Mongo, Ngbandi, Bemba – prägten das lokale Leben maßgeblich. |

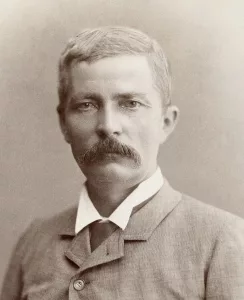

Henry Morton Stanley und die Erforschung des Kongobeckens

Die koloniale Erschließung des Kongo ist untrennbar mit Henry Morton Stanley (1841–1904) verbunden. Der in England geborene und in den USA aufgewachsene Reporter des „New York Herald“ erlangte Weltruhm durch seine Expeditionen.

Vom Reporter zum Agenten Leopolds II.

1870 brach Stanley auf, um den verschollenen britischen Missionar und Forscher David Livingstone zu suchen. Am 10. August 1872 fand er ihn tatsächlich in Udjidji am Tanganjikasee. Dieser Erfolg öffnete ihm die Türen zu den europäischen Königshäusern.

Ab 1878 trat Stanley in die Dienste des belgischen Königs Léopold II. Dieser hatte unter dem Deckmantel der „Erforschung und Zivilisierung“ Organisationen wie die Internationale Afrika Gesellschaft gegründet.

Ungleiche Verträge: Tauschhandel statt Diplomatie

In Wirklichkeit verfolgte der belgische Monarch klare koloniale Interessen. Er wollte eine Handelsbasis für sein kleines Land schaffen. Stanley fungierte dabei als sein »Eisbrecher«:

-

Die Methode: Mit „Überredungskunst und Feuerwaffen“ (H. Strizek, 1998) richtete Stanley etwa 40 Handelsposten ein.

-

Die Verträge: Er schloss über 400 Verträge mit lokalen Stammesfürsten ab.

-

Die Realität: Es handelte sich kaum um juristische Verträge im europäischen Sinne. Die afrikanischen Partner konnten die Dokumente weder lesen noch die Tragweite verstehen (Abtretung von Landhoheit). Oft wurden riesige Gebiete gegen triviale Güter wie Stoffe, Perlen oder Salz getauscht.

Die Berliner Kongo-Konferenz (1884–1885)

Wie viele afrikanische Staaten ist der heutige Kongo in seinen Grenzen das direkte Resultat der Berliner Kongo-Konferenz (15. November 1884 – 26. Februar 1885).

Bismarcks Rolle und die Interessenkonflikte

Reichskanzler Otto von Bismarck berief die Konferenz auf Wunsch des belgischen Königs ein. Ziel war es, die Konflikte zwischen den Kolonialmächten (England, Frankreich, Portugal, Belgien) im Kongobecken zu regeln.

Obwohl offiziell „Regeln für die Kolonisierung“ festgelegt wurden, bestätigten die Teilnehmer faktisch den Grundsatz: „Macht geht vor Recht“ (M. und R. Cornevin, 1966). Ohne auf Details der diplomatischen Intrigen zwischen England, Portugal und Frankreich einzugehen, war das Ergebnis eindeutig: die willkürliche Aufteilung Afrikas am Reißbrett.

„Ich kann nicht darüber hinwegsehen, dass in unserem Kreis keine Eingeborenen vertreten sind, und die Beschlüsse der Konferenz dennoch von größter Wichtigkeit für sie sein werden.“

— Sir Edward Malet, britischer Botschafter, 1885

Die Folgen für Afrika

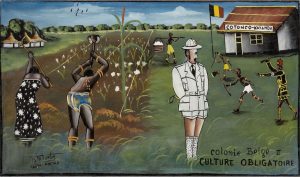

Die Konferenz markierte den Übergang von sporadischen Raubzügen zur systematischen, organisierten Ausbeutung. Die Enteignung der einheimischen Bevölkerung wurde institutionalisiert.

Der burundische Priester Michel Kayoya fasste die afrikanische Sicht 1973 treffend zusammen:

„In Berlin hatte man sich im Jahre 1885 unseren Kontinent aufgeteilt. (…) Der Vertrag von Berlin hat mich lange gekränkt. (…) Einer, der dir gleich ist, mischt sich in deine Angelegenheiten ein, ohne dich zu fragen. Das ist eine grobe Unhöflichkeit, die jedes empfindsame Herz verwundet.“

Der Kongo-Freistaat (1885–1908)

Am 23. Februar 1885 erkannten die Teilnehmerstaaten der Berliner Konferenz das Gebiet unter der zynischen Bezeichnung „Freistaat Kongo“ an.

Privatbesitz des Königs

Im Gegensatz zu anderen Kolonien gehörte der Kongo nicht dem belgischen Staat, sondern war persönliches Eigentum von König Leopold II. Er nahm den Titel „Souverän des Freistaates Kongo“ an.

Die Konferenz legte zwar die Handelsfreiheit auf dem Kongo-Fluss fest, zog aber auch die Grenzen, die bis heute weitgehend Bestand haben. Dies führte zunächst zu Konflikten mit Nachbarmächten (England am Nil, Frankreich am Ubangi), die später beigelegt wurden.

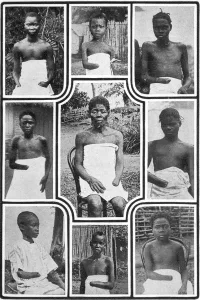

Die „Kongo-Gräuel“ und das Ende des Freistaates

Die Herrschaft Leopolds war von brutaler Härte geprägt, um den Reichtum des Landes (vorwiegend Kautschuk und Elfenbein) zu extrahieren:

-

Zwangsarbeit: Die Bevölkerung wurde gezwungen, Kautschukquoten zu erfüllen.

-

Grausame Strafen: Berüchtigt wurde das Abhacken von Händen bei Nichterfüllung der Quoten (dokumentiert u. a. von Mark Twain in King Leopold’s Soliloquium).

-

Opferzahlen: Schätzungen gehen von bis zu 3 Millionen Todesopfern in dieser Zeit aus.

Auf massiven internationalen Druck hin – ausgelöst durch Berichte über Sklaverei und Misshandlungen – musste Leopold 1904 eine Untersuchungskommission einsetzen. Trotz versuchter Reformen waren die Missstände und die explodierenden Verwaltungskosten für den König nicht mehr haltbar.

Am 15. November 1908 endete der Status als Privatbesitz. Der belgische Staat übernahm die Verwaltung: Aus dem „Freistaat“ wurde die Kolonie „Belgisch-Kongo“.

Quellenhinweise:

-

Strizek, H. (1998): Kongo/Zaire – Ruanda – Burundi.

-

Cornevin, M. & R. (1966): Geschichte Afrikas.

-

Kayoya, M. (1973): Auf den Spuren meines Vaters.